Multi-media walk in 7 pictures, Stone quarry at Saint Maximin (Oise)

Sound installation : Gauthier Keyaerts

Cast : France Degriessen, Chloé Charles, Malory Crémer

Technical director : Eric Michaux

Production manager : Laurène Levif

Artistic advisor : Philippe Franck

Le Ventre du Monstre

2010-2018 / Installation / Immersive

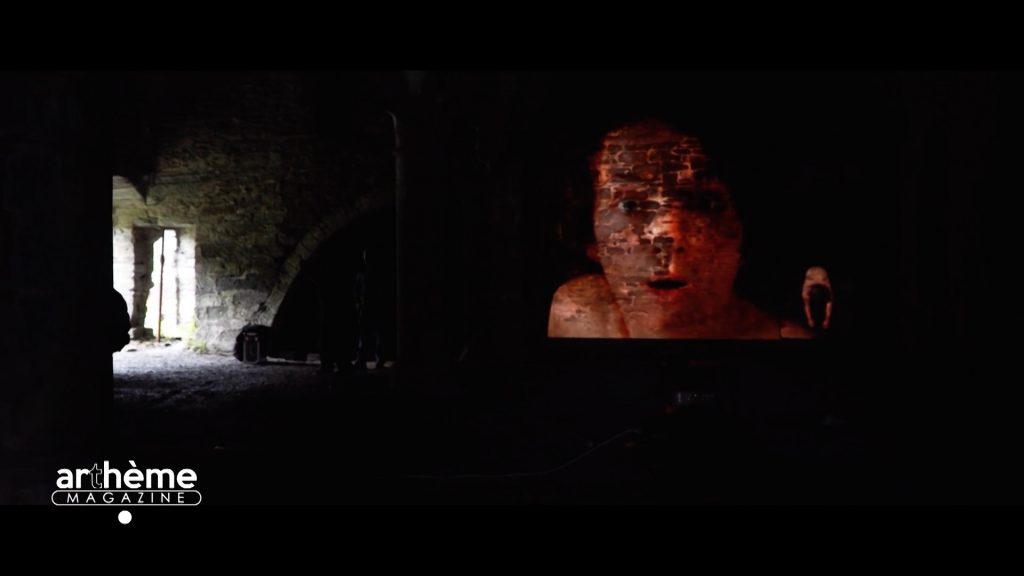

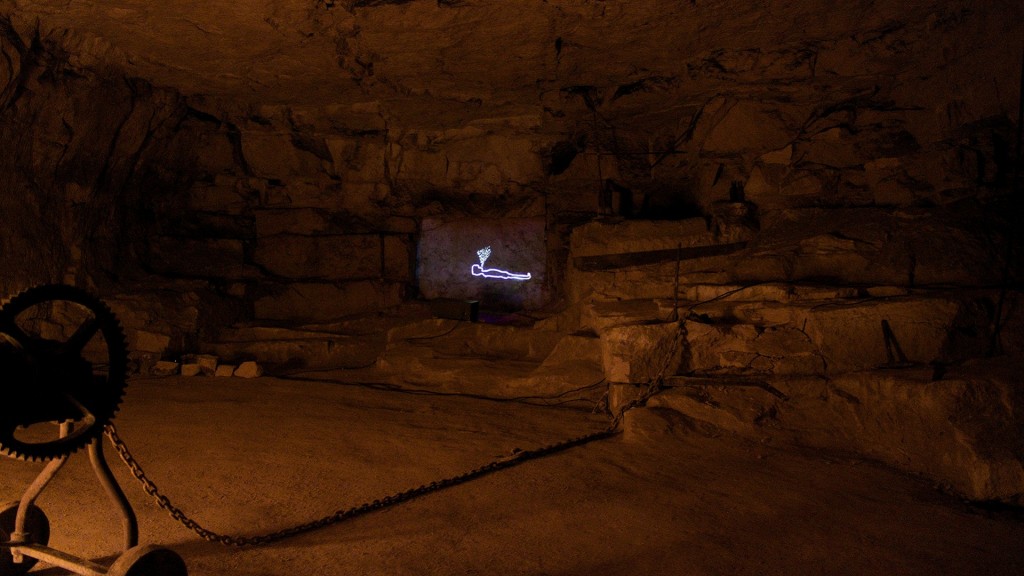

Le Ventre du monstre (The Monster’s Belly), in the Saint-Maximin stone quarry, during the European Heritage open days in Oise in 2010, is an immersion in the imagery of subterranean worlds, through its fantastical features (titans, medusas, infernos, etc.). The project was presented in seven tableaux, which plunged evermore deeply into the Saint-Maximin quarry, beginning with aquatic images—the first three tableaux with mermaids, Medusas, an evocation of Dante’s Inferno withlegs in underwater seaweed, reminding us also that rock is created from marine sediments. There was then an evocation of the first sign, when I began using a new technique of drawing on stone. I call this “the childhood of signs”, evoking the first graphic signs of caverns but also childhood imagination. Afterwards, we find a titan who offers us his head, a sort of Medusa and Saint Sebastian rolled into one, and a meditating woman, a sort of goddess; both are floating on the celestial vault. We then enter a third, gorier tableau, a homage to the quarry workers who lost their lives in the quarry, in which the stone is virtually stained with red. In the final tableau, called L’Enfer, le Diable et le Trou (Hell, the Devil and the Hole), a woman sleeps peacefully and wakes with a cry, as though she had experienced the terror of the depths, then goes back to sleep, in a never-ending loop. We can see in this a contemporary readaptation of the imagery associated with damnation in the flames of hell. I am constantly procuring shifts between the collective subconscious, myths, my personal subconscious, the emergence of the sign in humanity and also in human beings. For me there is no clear demarcation between what is mythological or personal, conscious or subconscious. Mythology is universal; it is a tool, a language which enables us to express universal sentiments even today. I use these figures and histories as words and signs, which I combine to recountmy own story. I do not take a stance in a referential, anthological work, but instead use these strong, highly charged elements that people can latch onto, thereby leading them into a discourse which, hopefully, will touch them. For me, myths are phrases whose words we can rearrange in order to obtain other meanings. In his Structural Anthropology, Lévi-Strauss speaks of “mythemes”, which are fundamental archetypes, significant units, foundational relationships from which all myths are constructed. To put it more simply, we can speak of ingredients that we can cook in different ways to bring out new flavours. Although my objective is not to make a “mythological” work, I nevertheless try to touch upon or awaken among my contemporaries these essential, deepest depths which myths speak of, this symbolic basis which still constitutes us even nowadays.